探究汉印的历史与传承:我们是否误解了几百年?

文/徐榴堂

【作者提示】一家之言,不喜勿入。

如诗之宗唐,字之宗晋,谓用其正也。印如宗汉,则不失其正也,而又何体制之不得哉?——明•甘旸•《印正附说》

印章以汉刻为极则——清•潘耒•《遂初堂文集》

学印者不宗秦汉,非俗则诬——清•周铭•《赖古堂印谱》

……

这是几则明、清人推崇汉印的话,学篆刻从汉印入手,现在基本上也成了常识。本文并非展开对汉印艺术的探讨,所以对汉印的艺术特点、学习汉印的意义和作用等不做展开,这方面的书籍资料很多,随手可得。“是不是把汉印学错了?”这个话题,源于我幼时看印谱时的一个疑问:“为什么大部分汉印都是白文?”几十年过去,这个问题早已不是什么问题了,但由此牵扯出的另一个有趣的想法却一直挥之不去……

(本文所指汉印为广义之汉至魏、晋时期的印章)

“阴阳倒错”的汉印

印章有两种基本的样式,白文与朱文。这个不用解释,字面意义已经很清楚了。汉代、包括更早的时候,古人则以阳文、阴文称之。这种叫法和印面文字的凹凸是相反的,给人一种倒错感。沙孟海先生在《印学史》中对此做过解释:“古代使用印章的人,其称呼都和我们相反。他们是就印下的封泥说的。他们所谓的阳文,却是我们通称的阴文,他们所谓的阴文,是我们通称的阳文。因此,金石家为避免误会,通常称阴文为白文,称阳文为朱文(或称红文)。”

古代的印章是一种凭信,一种身份证明(比如官印、私印)、责任承担(如工匠在制作器物上签押)和所有权申明(比如烙马印)。在纸张和印泥发明和广泛使用之前,印章的使用方式是抑压和出示。将印章抑压在封泥上作为凭信应该是那时印章的主要用途,将白文印章抑压在封泥上所呈现的是印底效果,这种效果,印文就是突起的,犹如今天的朱文印章。正是这样的使用方法,在“阳尊阴卑”的汉代,将阴刻的印章称之为“阳文”。也正因如此,汉印中的白文印数量远远多于朱文印。汉代印章的使用方式造成和决定了一种形制和称谓的“阴阳倒错”。

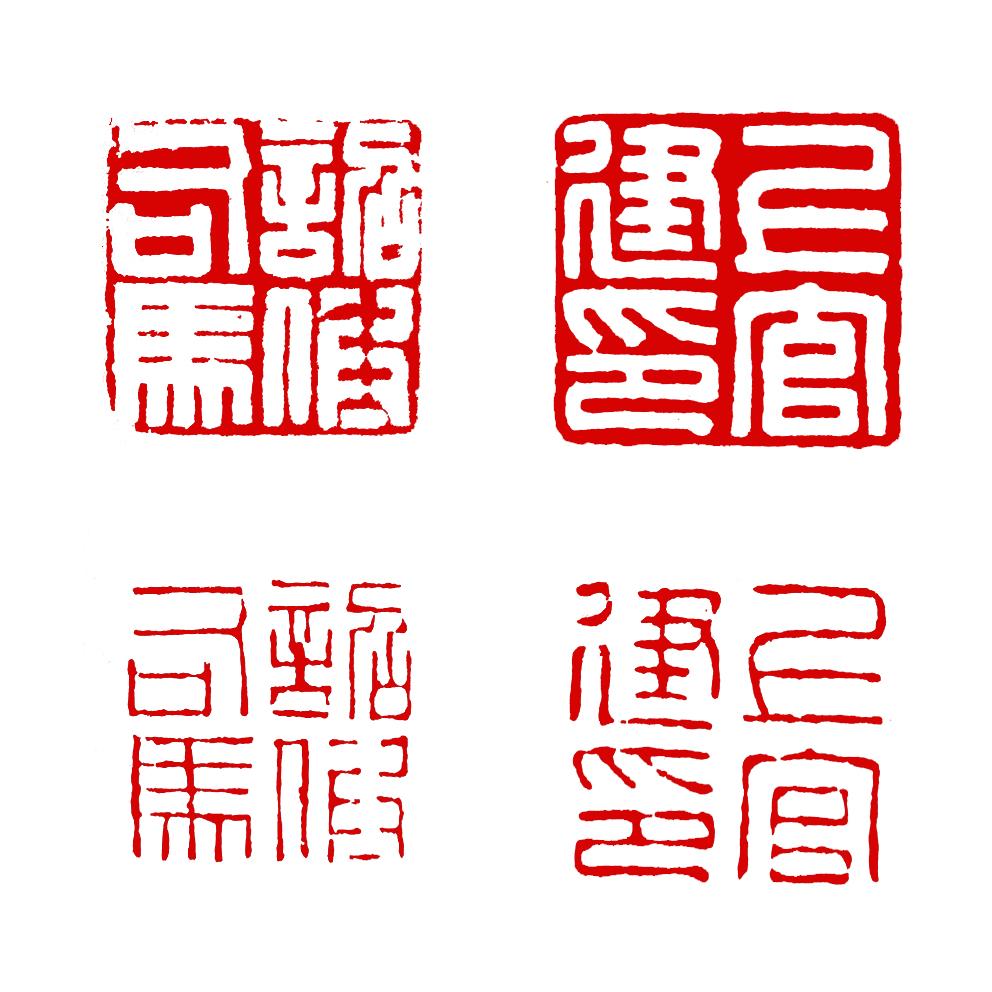

一枚阴阳文(朱白文)汉印实物、印蜕与封泥

印面和印底,哪一个才是汉人要的效果?

从封泥这种用印方式上讲,汉人刻印想得到的效果,不是平面效果,而是浮雕效果。更进一步说,汉印并非像今天的篆刻那样属于平面艺术,而是立体艺术。这种说法听起来比较奇怪,但实际上是成立的,汉代的画像砖和石刻画,以及汉印中的肖形印,多少说明了在平面绘画尚不普及的汉代,金石浮雕是人们日常生活中“图像”的重要来源之一。也可以说,汉印的成品不是印章本身,而是抑压出的封泥,印章只是制作封泥浮雕的模子。而后世将汉印直接钤于纸张上,无疑改变了汉印作为立体艺术的特性。

西汉南越王赵眛的陪葬品“文帝行玺金印”,印面凹处有明显的印泥残留

1983年10月广东省广州市象岗山西汉南越王墓出土了一枚“文帝行玺”龙钮金印,研究人员在印章上发现了有暗红色印泥。这说明,当时印章也有直接钤于绢帛上的用法,与今天印章的用法一致。“文帝行玺”是一枚“阳文”印,钤在绢帛上是白文效果,这似乎有悖当时的用印观念。从史书和出土的大量封泥实物来看,抑压封泥还是当时印章的主要使用方式,毕竟绢帛的成本远高于简牍,也就是说主流的书写材料决定了印章的使用方式。因此,说印底是汉代制印所要的主要效果,凹刻的白文印只是生成阳文封泥的“倒模”也不算为过。

汉印的印面效果(印蜕)和印底效果(封泥朱拓)对比

明代顾从德编辑的《集古印谱》可能是现在能见到的最早的印谱,这部当时售价十两白银的印谱完成于文彭逝世前一年(1572年)。篆刻相对于书画,是后起的艺术。它的兴起,文彭功不可没,至少是他发现了既好刻又好看、雅致的印章材料——青田石。从此文人们可以“自力更生”刻印章了,不必再借工匠之手。青田石和《集古印谱》的出现,为篆刻的普及作了材料和范本的准备,印人们成百上千地摹刻汉印也就具备了充足的条件。

故宫藏《集古印谱》、青田石冻石

《集古印谱》是将古印直接钤盖拓谱而成的,这种方式显然不合汉代原来的用法,或者说只是极少用到的一种用法。《集古印谱》所展示的,是秦汉古印章的印面而不是印底,并未完整传达古印的全部效果。秦汉遗存的印章封泥实物应该历代都有发掘,而把这种带字的土疙瘩当个宝的,也就是近百年的事。顾从徳原印拓谱在篆刻史上是具有开创意义的,我们无法对他苛求太多,这是历史问题,不是个人问题。

李刚田、马士达主编的《篆刻学》一书也对这一问题做过阐述:“同样的一方印章,由于使用方法的不同,其结果却完全是不一样的,若以篆刻艺术的立场来看,印章的钤样和封泥的拓本,其效果完全可以看作是两种风格殊异的表现形式。”其实,在更早之前,沙孟海先生和其他一些篆刻家也都注意到了这一问题的存在。现在,篆刻界开始重视汉印及古玺的封泥效果也正是基于这一点。

艺术上的“阴差阳错”

从隋唐的官印到现在的公章都是实用印章,不属于篆刻,篆刻所关注的是具有艺术价值的印章。从印章发展史而非篆刻艺术史的角度上讲,历代的朱文官印倒是忠实传承了汉代印章的视觉传统。所以,从历史的角度来看,几百年来大家照着钤在纸上的汉印印蜕进行的学习、研究,是建立在一种错误之上的。说白了,就是学错了,至少是学得不完整或只学了一半。这样的判断也带出了另外几个问题:这种错误对篆刻发展是否造成了负面影响?汉印印面是否具有艺术价值?同一枚汉印,印面与印底哪个艺术价值更高?我们是否可以舍去汉印印蜕,“正确”地去学封泥、去探索汉印的真谛?

这几个问题其实可以归结为一个问题:汉印的印蜕和封泥,哪个的艺术价值更高?艺术与考古、科学相比而言,对真假对错的关注度远远没有对“可取与不可取”的关注度高,篆刻在这方面表现得尤为突出。未经过篆刻学习的人,都会对篆刻作品中出现的残破感到不解。其实,这种残破的古旧感就是篆刻家对古印原来完整性的舍去,吸收外力作用下对印章造成的损坏效果,以表现一种“古苍”趣味。站在科学角度上讲,这是东施效颦;站在艺术角度上讲,则是对审美领域的拓展。

那么,封泥是否就能原汁原味传达出汉人追求的印章效果呢?

首先。从封泥实物、拓片和实验效果来看,与印蜕相比,封泥存在更多的不确定性。出土的封泥,抛开破损不谈,封泥在干化过程中会产生收缩和扭曲,封泥上的印文也会随之“走形”。

出土的封泥实物

其次,何震在《续学古篇》中说“白文必逼边”,这一经验之谈显然是学汉印印蜕得来的。汉人在设计阳文印时,考虑到了印章抑压在封泥上的整体效果问题,为了使得封泥效果更加简洁、突出,汉印舍去了秦印的“田字”边框。阴刻的印面,笔画呈一立体坡形,上粗下细,尽管文字都做逼边处理,但抑压后呈现的反向坡形,自然拉开了笔画与边界的距离。如果再留出边框,则印文在封泥上会显得很局促。这就是汉人的高明之处。但从印面的完整性上讲,印文和印边是一体的,随手填捏的封泥坯却各有各形,不存在方圆标准,这也就给印面完整性带来不确定的一面。

第三,把立体的封泥转拓上纸,虽然可以拓出封泥的平面效果,但是有个问题是被忽略了的。古代碑志也都是阴刻,刻面的字口粗细和丹书原字应该是一致的(此处忽略刻工技术高低造成的偏差),拓印基于碑志石面的同一基准,所以,碑志拓片从理论上讲是忠实于原刻的。但封泥上突出的印文却不是平面的,而是带截面弧度的,那么,封泥拓片中印文的笔画就可粗可细,无法确定。也就是说,封泥的纸面效果没个准。

带截面弧度的封泥印文

尽管如此,近现代对封泥拓本的取法与运用,以吴昌硕为代表的一些篆刻家取得了不俗的成就。所以,虽然大家关注到汉印学习中存在“历史”问题,但既然已经从汉印印蜕中收割了丰富的给养,如果能从封泥中再“捞出”点什么,岂不更好?更何况,篆刻也并非汉印的再现,汉印只是篆刻艺术之河水源的一个重要来源,而非全部。

汉印的印蜕和封泥是“两种风格殊异的表现形式”,那么就同一枚汉印而言,哪个的艺术性更高呢?对于汉印印蜕的艺术研究已经持续了数百年,成果丰硕;而对封泥的艺术研究起步较晚,且相比考古学研究要逊色不少。对汉印两种呈现效果的对比研究,孤陋寡闻的我,则认为尚是一个空白。

结语

如果把汉印看作是一块敲开篆刻艺术之门的敲门砖,那么,不管你正着敲,还是反着敲,都能把门给叫开。

(本文部分图片源自网络,如有侵权,告知必删。)

鲁公网安备37020202001328号

鲁公网安备37020202001328号