老北京遇上老巴黎:一场跨越时空的文化碰撞

很多时候,和感觉正相反,你去过一个地方觉得不太可能再来第二次,结果很快去了第二次。好像一开了头,后面就不知不觉地跟上了,许多不期然故地重游,仿佛画圈,分形。虽然有的圈像行星一样远,最终还是画回来,人生没有光年,但二十七年也不算短,比照宇宙时间得是多少光年?今年没想到再次“近地点”转到巴黎。

巴黎圣母院还是米拉博桥?

到了巴黎还在找巴黎,当然是在找巴黎圣母院。埃菲尔铁塔、塞纳河、协和广场在我这排不上,必须是巴黎圣母院,正像必须是天安门。寻找巴黎圣母院,某种意义也是寻找时间,记忆,然后第一眼巴黎圣母院却不是二十七年前,看不到时间,也看不到记忆——巴黎圣母院在修复。这都多久了还没修完?塔吊还在天上晃,正是早上,有雾,太阳像散瞳后的目光,模糊还锯齿似的耀眼,站在塞纳河右岸还是左岸,这无关紧要,对二十七年才来一次的我没意义,倒是蒙面的巴黎圣母院、大老吊天上晃让我不爽,不忿:又没都烧了,开门迎客,麻利儿的,一年多少白花花的银子?不成我们来,你说个时间,仨月五个月?保证齐活。说实话,要是二十七年前的我,还真不敢说这话。二十七年前我恰好和一帮子企业家到巴黎,其中有的就是包工头,当时我们看着巴黎圣母院绝想不到这地界会失火,就算想到了也想不到把活儿包下来。现在这法国咋整的,磨蹭什么呢?五年多了咋还整不好?

我的心很乱,小说家必须心乱,体会各种情绪心思,身上挂着各色人,出门跟走江湖的一样,明知看不见巴黎圣母院也得看一会儿,得死盯。别人都进了莎士比亚书店,我轴劲上来,就不明白咋还在修。莎士比亚书店离巴黎圣母院近,就隔了个米拉博桥。塞纳河上有三十多座桥,我就知道米拉博桥,因此所有桥都是米拉博桥。

我就这么轴。

米拉博桥

米拉博桥,塞纳河流过

还有我们的爱

是否它让我想起

欢乐总是在艰难之后来临

夜晚来临,钟声响起

时光飞逝,我却依旧

……

《米拉博桥》是一曲爱情的挽歌,感伤爱情的失败、时光的流逝,创作于1907年。在法国《米拉博桥》像中国的“床前明月光”一样家喻户晓,1918年,有情人终成眷属,阿波里奈尔终与看护他的护士姑娘雅克琳·科尔布结婚,证婚人是毕加索。四十五年前我上大学一年级,甚至二十七年前到巴黎,第一冲动还不是巴黎圣母院,而是米拉博桥。二十七年前一通寻找米拉博桥,导游居然不知道,一行企业家包工头觉得莫名其妙。我当然不会跟他们谈阿波里奈尔,我觉得文学是一种秘密,不要轻易和别人交流。我不懂法语,但“阿波里奈尔”让我觉得懂法语。

莎士比亚书店

阳光清澈起来,散瞳似乎也结束了,莎士比亚书店是个两间小门脸儿的绿色木制书店,像小时搭的积木,像童话。两个门脸儿之间是一对米色藤椅,一个小圆桌,桌上摆着一盘国际象棋,我对这里一无所知,不知为何要来这。巴黎有很多书店,圣米歇大街旧书摊就很有名,马尔克斯还是文艺青年时逛旧书摊发现人群中的海明威,马尔克斯说他当时非常激动矛盾,不知道是上前请求谒见还是穿过大道向老人表达仰慕之情,他认为两者都不便,情急之下把两手握成杯状,如同在亚马孙丛林里朝对面喊“艺——术——大——师!”马尔克斯说欧内斯特·海明威明白,在人群中不可能会有第二个大师。“海明威转过身来,举起手,亮着孩子般的嗓音,用卡斯蒂亚语高声喊道:‘再见了,朋友!’这就是我见到海明威的唯一时刻,那时我游荡在巴黎的街头,毫无目的和方向。”老马是“讲故事”高手,二十七年前我就笑,甚至写进文章:“马尔克斯见到海明威也许是真的,喊‘艺术大师’也可能是真的,但海明威‘卡斯蒂亚语’的回答呢?”我写道:“回答是一回事,需要回答是另一回事。只是如果马尔克斯需要回答,那么海明威就必须回答。”

不知莎士比亚书店为何开两个门,看上去像一副眼镜,乔伊斯眼镜。里面不大但结构复杂,简直像视网膜一样:一个个小格间迂回盘旋,还楼上楼下,爬那种不像楼梯的楼梯感觉就像在鸟窝里,周围都是小树枝,被各种书包围。到哪儿去找阿波里奈尔?我觉得根本不可能找到,至少没有一个汉字。没有汉字我是谁?为何来此?

我数了数大概有十或十一个房间,对此饶有兴趣。每一个格间墙上的书架有的红色,米色,褐色,从地面直通屋顶,书架有9层或11层。第二个格间地面一下换成了不规则的米色和黄色的大理石,抬头往上看,通过一个地漏,能看到挑高两层的玻璃屋,有阳光窥入。顶上黑铁框架吊灯,内外两层圆,像倒挂金钟,上面4只下面8只。竟然经常看到自己,格间中许多书中或夹角处的小镜子让你一不留神就会看到自己。你校正角度看自己,或者试图看到别的谁,如阿波里奈尔。不成我得提醒自己和阿波里奈尔保持距离。上楼,看到一楼梯的照片墙,驻足慢慢辨认出了伍尔夫,波伏瓦,杜拉斯,马尔克斯,劳伦斯,海明威,费兹杰拉德,金斯堡,米勒,斯坦因,乔伊斯,我觉得后背发凉,自己实在无知,这不是童话世界。

书店1919年由侨居法国的美国人西尔维亚·毕奇创办,开业不久詹姆斯·乔伊斯便走进了书店。乔伊斯正为《尤利西斯》无法出版困扰,书店创办人毕奇向乔伊斯问了关键的,也是二十世纪关键的一句话:你愿意让莎士比亚书店出版你的《尤利西斯》吗?问这话时当时埃兹拉·庞德在座。1922年莎士比亚书店出版的《尤利西斯》首度面世,轰动欧洲,据说乔伊斯化用了莎士比亚的诗向毕奇致谢:谁是西尔维亚?她是何人?令所有文士众口称赞?T·S·艾略特随后写道:如果没有哈里特·韦弗和西尔维亚·毕奇这两位慷慨而又无私奉献的女性,我无法想象乔伊斯如何维生,也无法想象他的作品如何出版。揭开小而如迷宫的莎士比亚书店历史的一小角,我觉得在巴黎不去巴黎圣母院就去莎士比亚书店。我在二楼一个有沙发的房间坐了会儿,是乔伊斯和艾略特坐过的,又发现一枚镜子,我看到他们。

“今天早晨”

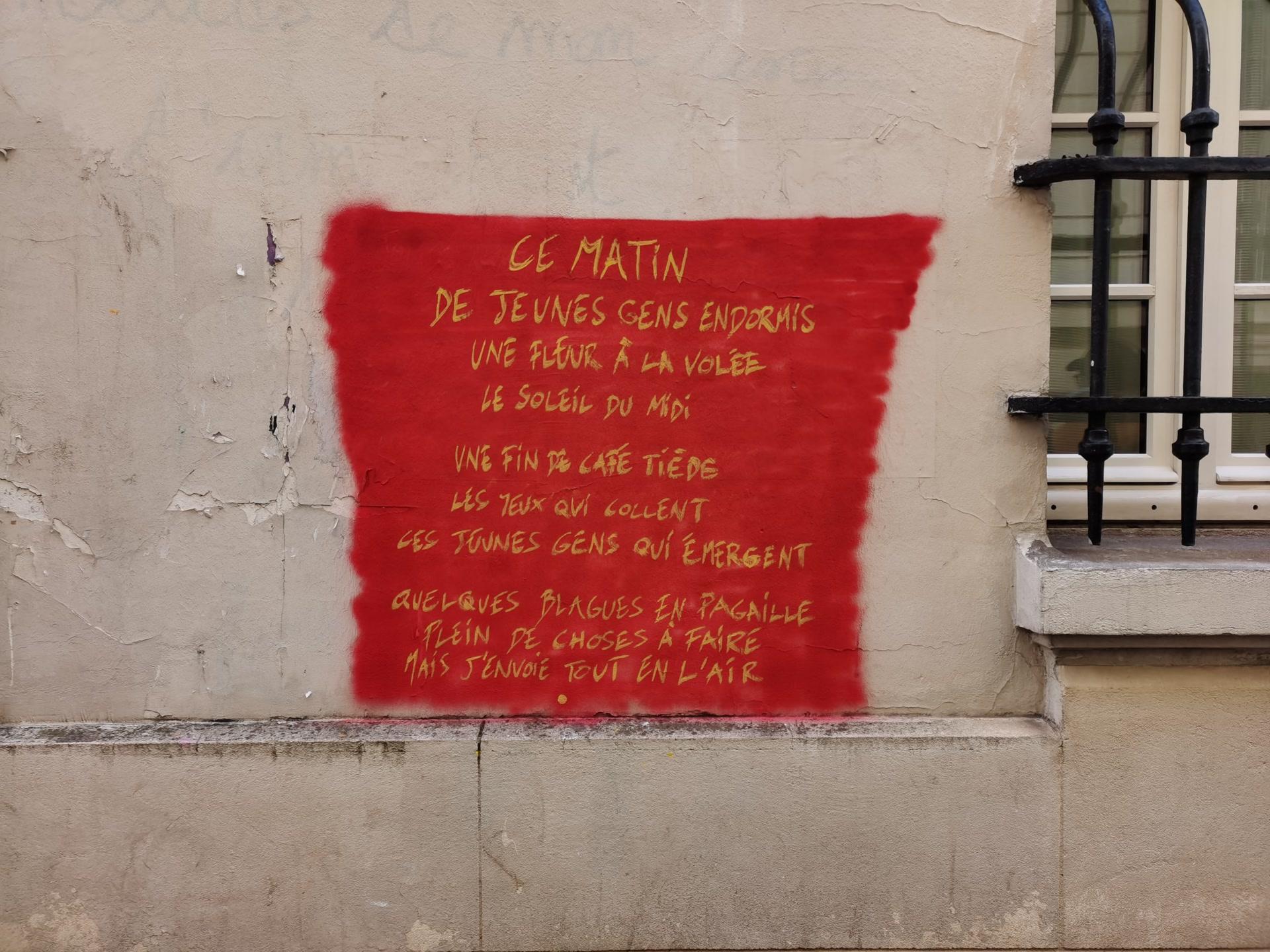

涂鸦在欧洲是必不可少景观,最好的涂鸦一是捷克一是西班牙,反倒是法国的涂鸦没给我太深的印象,因此,当我发现巴黎街头的一首涂鸦诗时,巴黎再次与众不同。涂鸦不新鲜,诗太新鲜,巴黎无可替代。在北京-巴黎逆时飞了十一个小时后,在机场早餐、领略莎士比亚书店、蓬皮杜艺术中心、街头午餐后困得不得了,接着没休息一分钟,简直像AI人工智能一样又去参观法国国家图书馆——黎塞留图书馆(旧馆)和弗朗索瓦—密特朗图书馆(新馆)。先去旧馆参观然后去新馆赠书——我们一行五人,树才、臧棣、石一枫、文珍,我带的是散文集《北京:城与年》。捐赠活动由北京文联、法国国家图书馆、中国图书进出口公司、北京老舍文学院举办,由陈宁团长率队。这当然只是活动之一,此后我们还要去巴黎第七大学座谈,巴黎图书节参加书展,去360诗歌空间……这是后话,且说黎塞留图书馆很快到了,我觉得像驾着云似地下了车,说图书馆没地停车,得走路穿过一条街。我的天,一天一宿没睡,天上地下地转就算人工智能也受不了,走路不正非常自然。但突然眼睛一亮,好像程序刷新了,我们看见一首诗——当然也就是我们新鲜,职业病每行都有,这也没什么好说的。

那是一条很静的街,不足百米,无人,在两个铁艺白框近地的窗户间,我们看红底金字的涂鸦。开始说实话还以为在抗议申诉什么,幸好诗人、法文翻译家树才大声说“这是一首诗耶!”他眨巴着眼,认真笑说,“这是一首诗”。赶快问写的什么。树才不慌不忙指指点点眨巴着眼现场翻译:“你们看:一朵花在飞,正午的太阳,一杯温暖的咖啡喝完……这不就是说的刚才我们吗?”树才外加评论。问诗的题目叫什么,眨巴眼笑眯眯是树才招牌的表情:“‘今天早晨’”

今天早晨

几个年轻人还在酣睡

一朵花飞了

太阳走到正午

喝下一杯温咖啡

眼睛还眯着

这几个年轻人睡醒了

开几个玩笑乱七八糟

要干的事情很多

但我把一切放飞空中

巴黎图书节

巴黎图书节(原名巴黎图书沙龙)创立于1981年,由法国出版协会主办,是欧洲大型年度公众文化活动之一。包括图书推介、作家及译者对话会。2024年图书节在巴黎大皇宫展览馆举办。大皇宫位于巴黎香榭丽舍大道,当年为举办1900年世界博览会兴建。世博会后其他建筑拆除,独留下巴黎大皇宫和埃菲尔铁塔两座建筑作为法国及巴黎市的象征。巴黎图书节我带来的是刚出版不久的写北京的小说集《城与年》,是最新图书。其中短篇《火车》译成了法文,收入在由我和石一枫、文珍三个人构成的法文版《北京作家短篇小说集》。北京作家巴黎图书节参展的主题是“世界阅读北京。”同时也是北京和巴黎两个城市的文学对话。小说集分享会上石一枫谈到莫泊桑的巴黎,雨果的巴黎,巴尔扎克的巴黎,正如北京也有许多个北京,文珍回忆了自己文学创作中法国的渊源。汉学家何碧玉女士上世纪80年代曾在北京生活,谈及《北京作家短篇小说集》中三位作家笔下的故事,何碧玉认为,对北京作家的认识不应受地域性的影响,重要的是,作品中表现出的这座城市对作家的影响。出版人索尼娅·布雷斯勒关于《火车》说:“宁肯的《火车》是一个通过北京棱镜,捕捉个人命运转变的故事。火车作为身体和情感旅行的中心隐喻、冥想和自我对抗的地方,象征着时间流逝,无法回头。作品融入北京历史和当代性,丰富了故事,利用火车的不断运动来象征对意义的追求,但实际上从未导致明确答案,反映了人类生活的复杂性。火车表明,像北京一样,拥有层层的历史和现代性,个人即是他们过去、现在和未来选择的象征,虽然我们可以旅行得很远,但我们仍然携带我们的故事。这是一个强有力的隐喻,说明我们的过去,如何塑造了我们的现在和我们的未来。”

我没谈文学,二十七年前总像虹吸将我带走,即使在图书节现场,麦克风对着我。我说:“巴黎和北京是两个伟大的文学城市,作为一个北京作家带着刚出版的写北京的小说集《城与年》来到巴黎,更深刻感到北京是一个小说家的根源,与巴黎存在的潜在对话。二十七年前我第一次到巴黎是个广告人,第二次来是老舍文学院作家,这其中发生了什么耐人寻味。”我是一个拥有时间的人,这点现场无可比拟。合影留念时,嘉宾、知名汉学家李蓓珂老师看到有法国小偷偷空出来的座位上的包,便在我们之中——就在我身边——用汉语大喝一声:“你要干什么?!”小偷对这位一袭黑衣的女同胞十分惊愕,立刻收手,虽然并没听懂,但汉语显然是有威力的。

合影停了片刻,我问李老师,“怎么发现的小偷?”李老师神秘说地:“我一直盯着他!”“为什么说汉语?没说法语?”李老师耸耸肩。

巴尔扎克故居

巴尔扎克故居坐落在巴黎第16区莱努合大街47号,是一幢矗立在浓郁绿荫之中的二层小楼,距埃菲尔铁塔很近,抬头即是。问题在于哪儿离埃菲尔铁塔远?莫泊桑说,在巴黎要想看不到铁塔就得处处小心。罗兰·巴持在他的结构主义代表作《埃菲尔铁塔》一文一开头就引了这句话。还好,老巴尔扎克不用担心铁塔,他去世三十年铁塔才竖起来。故居门前木牌上写着巴尔扎克的名字,有个环境清幽的小院。小楼后面有一扇绿色的门,通往门前那条幽静的绿径,小径旁是绿色的围栏。故居建筑历史可以追溯到中世纪时期,过去这里是帕西小镇一个简朴的小村庄,后来山丘被改造成梯田,朴素的房屋与豪华酒店相比邻,大革命后改造成相连的建筑群。巴尔扎克1840到1847年之间在这里居住,他只租用了二楼的几个房间,作卧室、餐厅、书房、客厅,目前故居只收藏有巴尔扎克的一些手稿,生活用品,一柄镶有绿松石的“巴尔扎克手杖,一个书桌,书桌上有两只铜手模,以纪念巴尔扎克用这双手写出了传世作品,墙上挂满了他作品中诸多场景和人物,有高老头、伏脱冷、葛朗台、拉斯蒂涅……巴尔扎克在这里修改了《人间喜剧》,据说为了改写《高老头》前半部分,他持续工作半个月,每天只睡两三个小时。

巴尔扎克是个文学的大力士,他的手杖非常有名,和这手杖比起来国王的权手杖都算不了什么。许多年前我刚接触卡夫卡就接触到了卡夫卡一句让人吃惊不已的名言:“在巴尔扎克手杖上写着我可以摧毁一切,在我的手杖上写着一切都可摧毁我,”当时觉得卡夫卡有点搞笑巴尔扎克有点夸张,现在当然明白这是文学的两个电极。不知道为什么故居所有房间都漆了大红色,像火焰一样,这是当初巴尔扎克写作的颜色还是后来故居主人理解的巴尔扎克?走时故居主人一个有点巴尔扎克体态的女士和蔼可亲地让不多的每个游人在留言簿上留言。我不假思索地写道:“巴尔扎克老兄,一向可好?”写完一行在绿色小楼前合影,正合着陈宁团长与女主人急匆匆走出,两人仿佛突然成了故人,几乎手牵手,不知发生了什么。陈宁团长说故居女主人要和大家合影,也不知陈宁何时学会了法语,好像一瞬间就会了。合得非常认真,用的是女主人的手机,合完女人还检查了一下手机是否拍上,最后使劲向我们点头示意。

“你们留完言都走了,我用翻译软件对她说:‘这五位都是大作家,’我们从北京来的。”合影后陈宁边走边解释事情经过:“可是她说什么我就听不清了,翻译软件显示不出来,后来我突然才明白她要和你们照相。”我们的陈宁团长是位优雅的女士,到哪儿都不忘推荐我们,甚至在巴尔扎克故居用了翻译软件。

蒙帕纳斯

我们住的那条街叫Rue de la Gaité, 树才说也可以翻译成“快活街”。臧棣对“也可以翻译成”十分心仪,没有人比诗人更敏感,更觉得有些语句本身意味深长,聊天的时候光是和我就言外之意地“也可以翻译成……”许多事物。树才说gaité是开心、高兴、喜悦的意思,Rue de la Gaité街在巴黎很有名,剧场密布——当年是先锋艺术家的聚居地,蒙马特之后就是这条街。这条街有条小巷,尽头有个侧门可进入蒙帕纳斯公墓,波德莱尔的墓就在那里。毫无疑问,住这条街是难得的,从住这条街第一天起我就惦记去看波德莱尔。但是一来,离得近反而不着急,好像随时可去,反而总是舍近求远去一些地方,二来也是没想到,活动那么多,安排得那么满,每天都是早出晚归,都是十点十一点才回酒店。以至于离开巴黎的最后一天上午有点时间,中午的飞机,结果又赶上一个事九点就得集合出发,墓地竟然去不成了。文珍早已打听到墓地八点钟开门,说快去快回看看,保持不迟到,结果气喘吁吁跑回来,还是没看成,原来星期天是九点开门。

没去成就没去成,大家也没怎么安慰文珍。可是等一上了车我一百度蒙帕纳斯公墓,后悔不迭,那儿不止波德莱尔一个人,有一大堆人,等着我们呢:莫泊桑,苏珊·桑塔格,庞加莱,勒威耶,波伏瓦,萨特,杜拉斯,巴托尔迪,潘玉良……那叫一个失之交臂!蒙帕纳斯被认为是“最文学的公墓,一座名副其实的帕纳塞斯山。”帕纳塞斯山,在古希腊故事中,是缪斯九女神居住的地方,而蒙帕纳斯有多少?要是原来这个名单中的庞加莱我还不知道,谁叫我在写一个数学家的长篇呢,读了很多数学方面的书,我可知道庞加莱,谈起庞加莱,大部分数学家都会马上想起一个著名的评价:庞加莱是最后一个数学全才。罗素认为,二十世纪初法兰西最伟大的人物就是亨利·庞加莱,见到庞加莱非常紧张:“当我最近在盖·吕萨街,庞加莱通风的休息处拜访他时,我的舌头一下子失去了功能,直到我用了一些时间(可能有两三分钟)仔细端详和承受了可谓他思想的外部形式的年轻面貌时,我才发现自己能够开始说话。” (责编:孙小宁)

鲁公网安备37020202001328号

鲁公网安备37020202001328号